特にBtoB事業のマーケティング戦略に効果的と言われているSWOT分析。このSWOT分析は数あるフレームワークの中でも難易度が高いものとされており、実際に身に付け、仕事の場で実践するためにはしっかりとした知識・実践が必要となります。

今回の記事ではSWOT分析の意味・目的から、基本的なSWOT分析のやり方を応用編まで図を使って分かりやすくご紹介します。新任のマーケティング担当の方や、レポート作りに頭を抱える大学生のみなさんはぜひ参考にしていただき、明日からの仕事、生活に役立ててみてください。

SWOT分析とは?

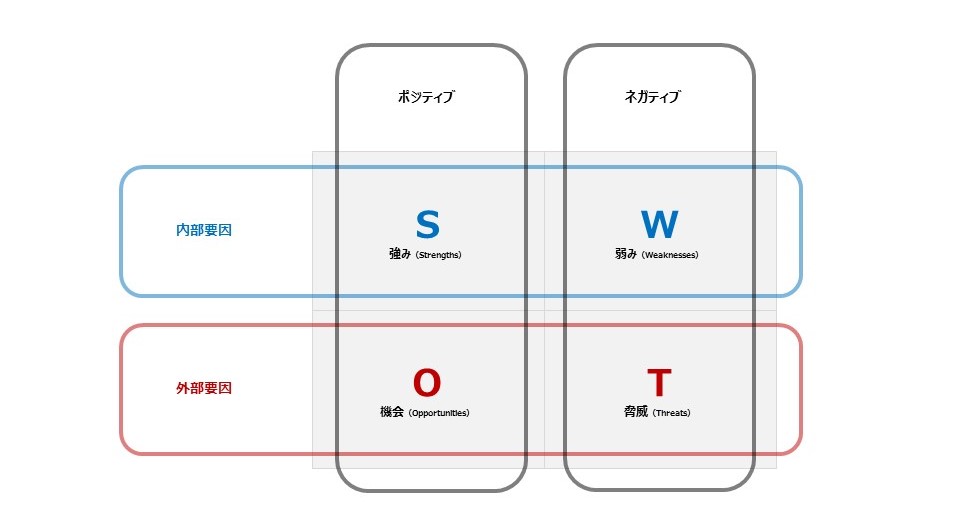

SWOT分析とは、マーケティング手法の1つです。企業を「内部環境」と「外部環境」とそれぞれ2つに分けて、4つの項目からそれらについて分析します。

| 内部環境 | 強み(Strengths) 弱み(Weaknesses) |

| 外部環境 | 機会(Opportunities) 脅威(Threats) |

外部環境分析として自社にとっての機会(Opportunities)と脅威(Threats)を明確化するとともに、内部環境分析として自社の強み(Strengths)と弱み(Weaknesses)を明確化していきます。

SWOT分析の目的

SWOT分析は、より広く自社をとりまく環境の分析をする際に使われることがほとんどです。

外部環境や内部環境における重要な要素を洗い出したうえで、それぞれの要素が自社にとってポジティブ(機会・強み)なのかネガティブ(脅威・弱み)なのかを理解し、単なる事実の整理にとどまらず、ポジティブであればどのように活用し、ネガティブであればどのような対策を打つべきかという示唆を出すことを目的としています。

しかし、それぞれが強みとなるのか弱みとなるのか、もしくは機会となるのか脅威となるのか、ということについては論理的な解釈が求められます。したがって、機械的に分析することができないために使用上の難易度は高いとされています。

SWOT分析を構成する要素

それではSWOT分析を構成する4つの要素を具体例と共に説明していきます。基本的に各要素は書いて字のごとくの意味なので、例と共に学び、理解を深めていきましょう。

Strengths:自社の強み

内部環境のStrengthsは、目標(利益拡大など)を達成するための企業内部の強みを指します。

具体例としては、財務体質が強い、高いスキルを持つ従業員を多数抱えている、早期退職者が少ないなどが挙げられます。

Weaknesses:自社の弱み

内部環境のWeaknessesは、目標(利益拡大など)達成の障害となる企業内部の弱みを指します。

具体例としては、従業員の高齢化、取り扱うプロダクトの価格が高い、事業の継承者不足などが挙げられます。

Opportunities:外部の機会

外部環境のOpportunitiesは、目標(利益拡大など)達成の追い風となる外部の特質を指します。

具体例としては、業界のコンペや展示会で高い評価を受けた=競争優位の可能性などを指します。

Threats:外部の脅威

外部環境のThreatsは、目標(利益拡大など)達成の向かい風となる外部の特質を指します。

具体例としては、他国からの低価格製品の輸入=競争激化の可能性などを指します。

SWOT分析のやり方① 各項目の洗い出し

それでは各要素の内容を把握したところで、実際にSWOT分析のやり方について見ていきましょう。

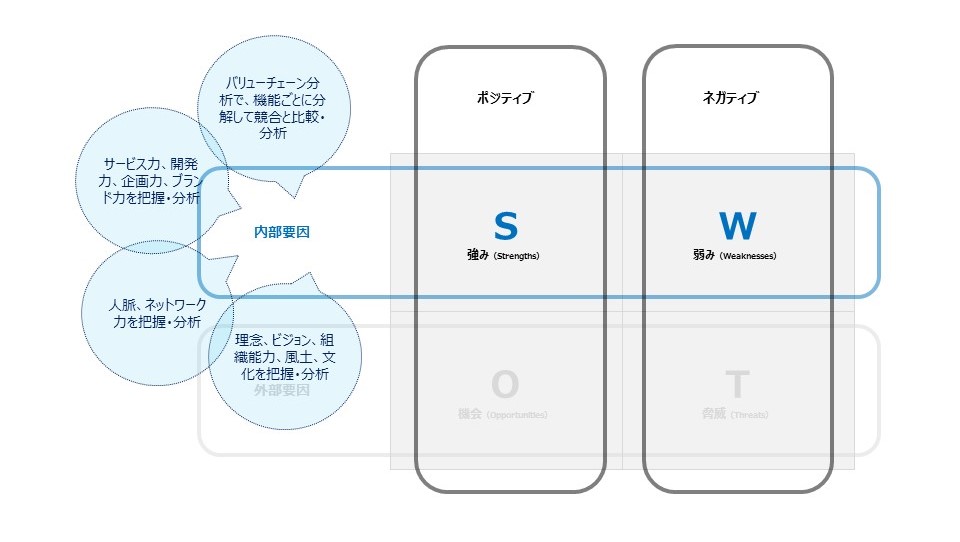

まずは冒頭でも説明した通り、外部環境や内部環境における重要な要素を洗い出し、それぞれの要素が自社にとってポジティブ(機会・強み)なのかネガティブ(脅威・弱み)なのかをまとめてみましょう。

外部環境の分析から始めましょう!

外部環境の分析から、自社にとっての「機会」と「脅威」を把握し、まずは自社を取り巻く環境をしっかりと理解しましょう。その後、内部環境の分析から自社の「強み」と「弱み」を把握することで打ち手を検討しましょう。

外部環境を洗い出す

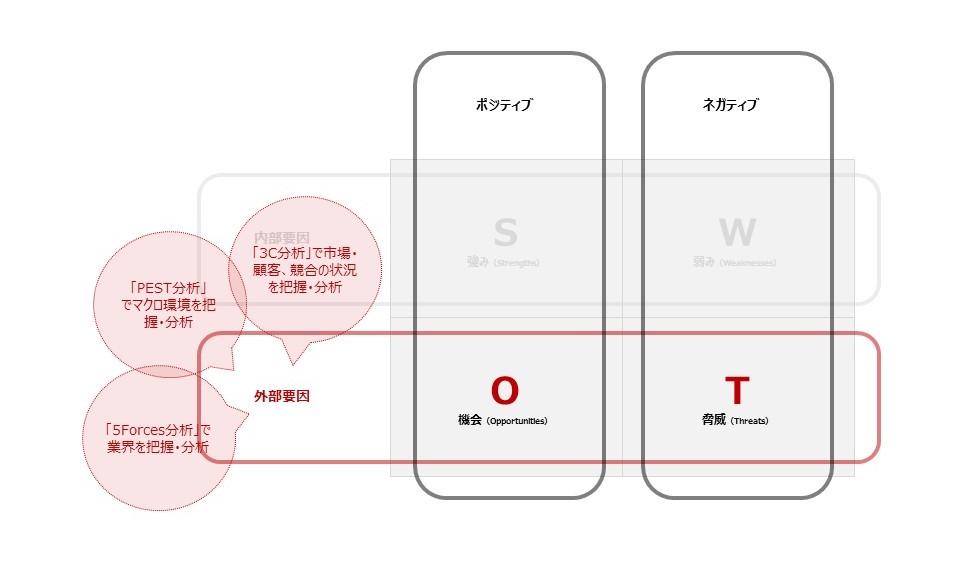

外部環境の「機会」、「脅威」に当てはまる要素を埋めていきましょう。しかし、これにはより広い視点を持ちつつ抜け漏れのないように、つまりMECEに洗い出しを行う必要があります。

ハードルの高い工程ではありますが、他のフレームワークと掛け合わせて行えば、より高い精度で要素を洗い出すことが可能です。以下のBOX内の方法を参考にしてみてください。

内部環境を洗い出す

次に内部環境の「強み」、「弱み」に当てはまる要素を埋めていきましょう。これにより自社のサービスフロ―の構造をしっかりと理解することで、自社のどこが強みなのか?弱みなのか?を明確に洗い出すことが可能です。

これも他のフレームワークと併用して使うと効果的に導き出すことが出来ます。

- 機能ごとに分解して競合と比較、分析をするためには「バリューチェーン」を使う。

SWOT分析のやり方② クロスSWOT

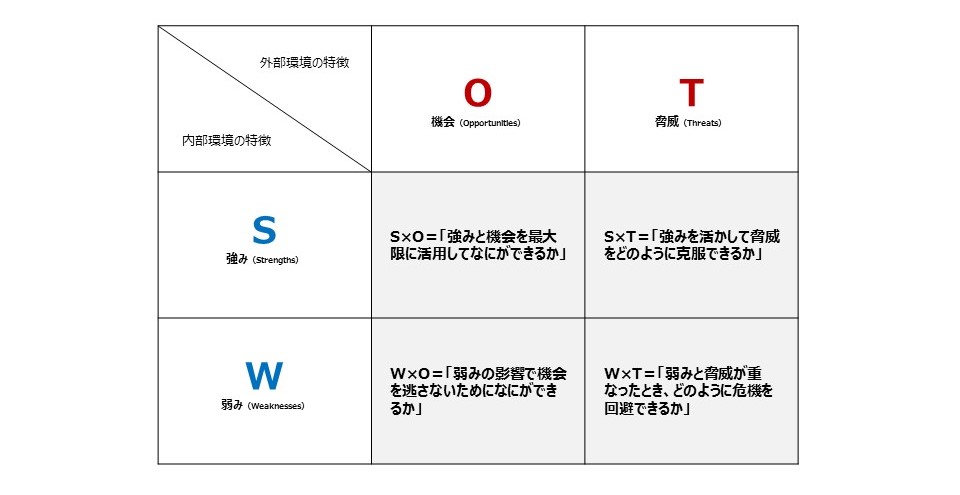

すべての要素が洗い出されたら「クロスSWOT」を使って、実際にSWOT分析を進めていきましょう。「クロスSWOT」とは、SWOT分析で列挙された自社の特徴と外部環境の特徴の各項目を掛け合わせて、取りうる戦略のパーツを分析する手法です。

クロスSWOT①:Strengths × Opportunities

内部環境の強み(Strengths)と外部環境の機会(Opportunities)を掛け合わせ、強みと機会を最大限に活用してなにができるかを検討します。

クロスSWOT②:Strengths × Threats

内部環境の強み(Strengths)と外部環境の脅威(Threats)を掛け合わせ、強みを活かして脅威をどのように克服できるかを分析します。

クロスSWOT③:Weaknesses × Opportunities

内部環境の弱み(Weaknesses)と外部環境の機会(Opportunities)を掛け合わせ、弱みの影響で機会を逃さないためになにができるかを検討します。

クロスSWOT④:Weaknesses × Threats

内部環境の弱み(Weaknesses)と外部環境の脅威(Threats)を掛け合わせ、弱みと脅威が重なったとき、どのように危機を回避できるかを検討します。

SWOT分析を行う上で意識する2つのポイント

SWOT分析を行う上で、特に各要素に当てはめる「SWOT分析のやり方① 各項目の洗い出し」の工程で意識するべき2つのポイントを紹介していきます。

1.クリティカル(批判的に・客観的に)に分析することを意識する

「うちには強みがない」、「脅威だらけだ」と思考停止せずに、「その弱みを強みに変えることはできないのか」、「脅威を機会に変えることはできないのか」と、今一歩思考を前進させましょう。逆に、ポジティブな部分を記入したいがために都合のいい解釈に引っ張られないように注意してください。

SWOT分析をはじめとするフレームワーク全般は、項目を埋めることがゴールではなく、その先に企画や解決策を見出すことが目的だと再認識しましょう。

2.重要なものを絞って書き出すことを意識する

あまりにも事業と関係のないことを記入しても、そこから得られる示唆は少ない場合が多いです。つまり、各項目に当てはまる限りのことを記載するのではなく、PEST分析と同じような感覚で事業に影響を及ぼしそうな重要なものを選んで埋めていきましょう。

まとめ

いかがだったでしょうか?他のフレームワークと併用しつつ、論理的な解釈が求められるSWOT分析は、かなりハードルの高いフレームワークと言えるでしょう。しかし、使いこなすことができれば自社の立場を外部環境と照らし合わせながら客観的に理解し、事業戦略に転換することが出来ます。

初めから完璧にやろうとはせず、少しずつ練習を積み重ね、より精度の高いSWOT分析が行えるようにしましょう。